Il y a des degrés de perception qui font des degrés de conscience ou l'inverse ou les deux...

Mais quand la conscience est haute, ça devient de l'être pur.

mardi 26 août 2008

lundi 25 août 2008

- Certains enfants

Les enfants sont toujours en demande d'attention, ou les adultes leurs en donnent.

Mais certains enfants attirent l'attention en se faisant du mal.

Il faut leur montrer que l'on peut leurs donner de l'attention positive. De l'affection, de l'écoute... et non des cris.

En gros nous sommes dans le problème de l'identité.

Un enfant construit son identité dans le rapport qu'il y a entre les autres et lui; les autres étant en premier lieu les parents.

Je me construits mon image dans le rapport que je crée avec les autres et les autres, ou ma vision du monde, change en fonction de l'image que j'ai de moi-même, inconsciemment ou pas.

Nous changeons l'idée que l'on a des autres, mais change-t-on les autres?

Je ressens qu'il y a très souvent un conflit dans les rapports humains. Une rivalité, même si celle-ci s'exprime de façon non voulue ou se cache. Est-ce que c'est une façon de penser mon identité? Ou est-ce que c'est "réel"? Si c'est réel c'est que les personnes ressentent en elles-mêmes une dualité: tout le monde. Je trouve qu'il y a très souvent une dualité interne chez les individus moi y compris. Cela dit je sais aussi que un nombre non négligeable d'individus sont simples et bons.

Mais certains enfants attirent l'attention en se faisant du mal.

Il faut leur montrer que l'on peut leurs donner de l'attention positive. De l'affection, de l'écoute... et non des cris.

En gros nous sommes dans le problème de l'identité.

Un enfant construit son identité dans le rapport qu'il y a entre les autres et lui; les autres étant en premier lieu les parents.

Je me construits mon image dans le rapport que je crée avec les autres et les autres, ou ma vision du monde, change en fonction de l'image que j'ai de moi-même, inconsciemment ou pas.

Nous changeons l'idée que l'on a des autres, mais change-t-on les autres?

Je ressens qu'il y a très souvent un conflit dans les rapports humains. Une rivalité, même si celle-ci s'exprime de façon non voulue ou se cache. Est-ce que c'est une façon de penser mon identité? Ou est-ce que c'est "réel"? Si c'est réel c'est que les personnes ressentent en elles-mêmes une dualité: tout le monde. Je trouve qu'il y a très souvent une dualité interne chez les individus moi y compris. Cela dit je sais aussi que un nombre non négligeable d'individus sont simples et bons.

- Citations

Koan zen

Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as.Charles Morgan

Demeurer immobile, à écouter... c'est la tranquillité de l'axe au centre de la roue...Dôgen

Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier soi-même, c'est s'ouvrir à toutes choses.Zenin Kushu

Le ciel, la terre et moi : une seule racine.Koan zen

Quand un homme ordinaire atteint le savoir, il est sage. Quand un sage atteint la compréhension, il est un homme ordinaire.jeudi 21 août 2008

- L'autre

Sans l'autre nous ne pourrions évoluer d'un cran.

L'autre nous surprend, nous apprend.

L'autre nous surprend et nous sauve de nous-même.

L'autre nous ouvre les yeux qu'il le veuille ou non.

Même s'il est de loin préférable et admirable que son intention soit telle.

L'autre nous surprend, nous apprend.

L'autre nous surprend et nous sauve de nous-même.

L'autre nous ouvre les yeux qu'il le veuille ou non.

Même s'il est de loin préférable et admirable que son intention soit telle.

- Sens en conscience

Pour ne pas être inconscient et être très conscient il ne faut pas oublier de l'être.

Si on se répète dans de certaines situations que l'on doit être conscient alors on analyse le moment présent.

Nos sens nous sont aussi d'un très bon secours: bien écouter, ressentir, voir, sentir, toucher.

Tout cela avec de la concentration est notre plus bel outil à utiliser à chaque instant: ceci est important.

Il ne faut pas cependant que ces petits calculs immédiats et petites perceptions servent de mauvais penchants: culpabilité, peur, domination, fuite, etc.; ils doivent servir le coeur et la bonté; le calme et la justesse.

Si on se répète dans de certaines situations que l'on doit être conscient alors on analyse le moment présent.

Nos sens nous sont aussi d'un très bon secours: bien écouter, ressentir, voir, sentir, toucher.

Tout cela avec de la concentration est notre plus bel outil à utiliser à chaque instant: ceci est important.

Il ne faut pas cependant que ces petits calculs immédiats et petites perceptions servent de mauvais penchants: culpabilité, peur, domination, fuite, etc.; ils doivent servir le coeur et la bonté; le calme et la justesse.

mercredi 20 août 2008

- Normalité

La personne la plus normal est Hitler.

Désirer vraiment ne pas condamner ou culpabiliser les autres par leurs actes.

Nous avons tous le droit à l'erreur.

Bien comprendre que nous sommes ni supérieur ou inférieur à personne.

Désirer vraiment ne pas condamner ou culpabiliser les autres par leurs actes.

Nous avons tous le droit à l'erreur.

Bien comprendre que nous sommes ni supérieur ou inférieur à personne.

- Culpabilité et peur

La culpabilité amène parfois la peur.

Parfois la peur provient de la culpabilité.

Parfois la peur provient de la culpabilité.

dimanche 17 août 2008

- L'autre

La façon qu'on a de définir l'autre, de le percevoir dépend de notre histoire.

Il faut se connaître pour savoir faire avec ce qui est, pour être conscient.

Se connaître c'est s'aimer, savoir ce qu'on veut.

Il n'y a pas d'autre ; je suis un autre pour l'autre.

Je change mes défauts pour les autres.

Je suis constamment en rapport avec l'autre.

Je suis l'autre ; ils sont moi: nous sommes tous sur le même vaisseau spatial.

Il faut se connaître pour savoir faire avec ce qui est, pour être conscient.

Se connaître c'est s'aimer, savoir ce qu'on veut.

Il n'y a pas d'autre ; je suis un autre pour l'autre.

Je change mes défauts pour les autres.

Je suis constamment en rapport avec l'autre.

Je suis l'autre ; ils sont moi: nous sommes tous sur le même vaisseau spatial.

- Fantasme et découverte

Le fantasme est une répétition de ce que l'on connait déjà: une reconstruction de ce que l'on a déjà vu.

Une découverte c'est lorsque nous sommes assez dans la réalité, dans le présent calme, pour une expérience qui avance par elle-même, sans préparation par une image quelconque et pourtant toute nouvelle.

Le fantasme est le symptôme d'un manque de réalité.

Fantasme celui qui ne peut vivre le présent.

Une découverte c'est lorsque nous sommes assez dans la réalité, dans le présent calme, pour une expérience qui avance par elle-même, sans préparation par une image quelconque et pourtant toute nouvelle.

Le fantasme est le symptôme d'un manque de réalité.

Fantasme celui qui ne peut vivre le présent.

samedi 16 août 2008

- Nouvel être

L'ennui du monde peut aboutir à un phénomène excellent: celui de changer, de se renouveler, de se dire: bon, je vais m'occuper d'aider les autres.

- Intérieur et expression

Changer notre fond vers une conscience du présent et l'expression sera juste dans le fond et dans la forme.

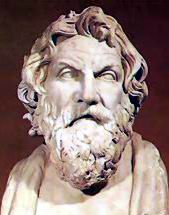

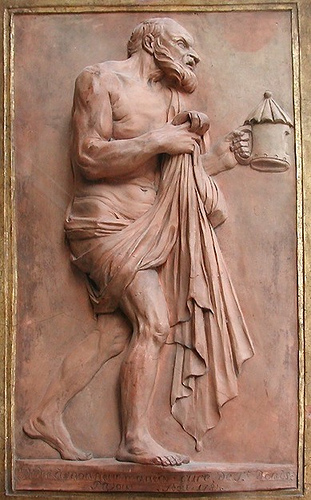

- Diogène

| PHILOSOPHE GREC |

Il est le plus célèbre des disciples d'Antisthène le fondateur de l'École cynique lui-même élève de Gorgias et disciple de Socrate.

On connaît peu de choses de sa vie, de ses écrits, de son enseignement véritable. Mais la légende s'est emparée de ce charismatique clochard philosophe, à la destinée et aux idées peu banales, et on lui attribue mille faits et mille propos vrais ou inventés.

Antisthène

JEUNESSE

On prétend, qu'ayant consulté l'oracle d'Apollon pour obtenir un conseil sur sa carrière future il obtint cette réponse surprenante : «Falsifier la monnaie». Diogène suivit ce conseil à la lettre. Voilà notre jeune ambitieux entraînant son propre père, banquier, dans la fabrication de fausse monnaie, entreprise hasardeuse où leur maladresse les obligea à fuir Sinope pour trouver refuge en Attique.

Si cette mésaventure contraignit notre futur philosophe à l'état de vagabond, elle eut l'avantage de le rendre plus modeste dans ses ambitions, moins crédule et plus circonspect dans ses croyances.

Peu de temps après son arrivée dans la capitale, se reposant dans une grange, Diogène surprit le secret de la vie en observant le comportement d'une vulgaire souris grise. Il constata que l'animal allait et venait en toute liberté mangeant ce qu'il trouvait sur son chemin, dormant n'importe où et n'importe quand, selon sa nature et son bon plaisir. Voilà donc comment il pourrait lui aussi demeurer libre et se suffire à lui-même, sans adhérer aux conventions de la civilisation ou se soumettre aux volontés des puissants.

L'ÉTUDIANT

A Athènes, où Diogène vécut de petits boulots et d'expédients, il souhaita devenir l'élève d'Antisthène dont l'enseignement lui plaisait.

Mais le philosophe ne voulut pas avoir comme disciple un tel clochard, voyou débraillé toujours ergotant et contredisant son maître. Pour s'en débarrasser, il le chassa à coups de bâton.

Têtu, bravant les insultes et les menaces, Diogène revenait inlassablement assister aux cours du philosophe, qui, finalement vaincu par sa persévérance, le toléra auprès de lui avant d'en apprécier l'intelligence et de devenir son ami.

A la fin de sa vie (365 av. J.-C.), Antisthène ayant contracté une maladie douloureuse, Diogène lui tendit un poignard pour lui permettre d'en finir en philosophe. Mais Antisthène refusa l'arme disant qu'il ne cherchait pas à se délivrer de la vie mais seulement des souffrances que la maladie lui infligeait.

PHILOSOPHE AUX PIEDS NUS

Diogène se mit à voyager à travers tout le monde antique, enseignant sur les places publiques, vitupérant les riches, se moquant des sots. On le signale à Corinthe, à Thèbes, à Milet, à Sparte, à Ephèse, à Syracuse.

Sa vie vagabonde, sa conduite peu recommandable et ses propos singuliers lui valurent une renommée de marginal un peu fou aux idées sulfureuses.

VENDU COMME ESCLAVE

Un jour, le navire qui le portait étant tombé aux mains de corsaires, il fut fait prisonnier et vendu sur un marché aux esclaves.

Comme les acheteurs potentiels s'enquéraient auprès de lui de ce qu'il savait faire, il répondit fièrement: «Commander! Qui veut acheter un maître?»

Cette réponse plut à un certain Xéniade, riche notable de Corinthe qui l'acheta et le donna comme précepteur à ses enfants, avant de lui rendre la liberté.

Cléomène raconte que lorsque ses amis voulurent le racheter, Diogène les traita de sots et leur dit : «Les lions ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent, leurs esclaves ce sont ceux qui les entretiennent; un esclave a peur, la bête sauvage fait peur !» UNE VIE LÉGENDAIRE

Sa vie erratique, ses propos surprenants et son étonnante philosophie nous sont connus par des anecdotes.

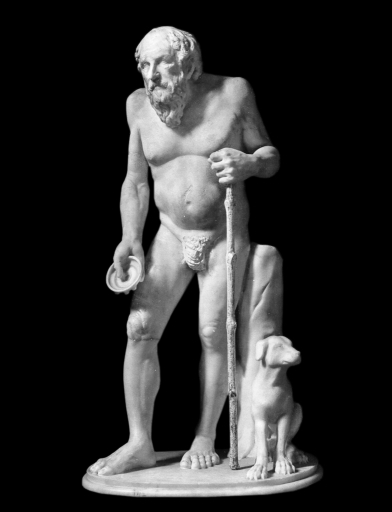

Ce "Socrate en délire", comme l'appelle Platon, marche pieds nus en toute saison, dort sous les portiques des temples et a pour demeure habituelle un tonneau (en fait une jarre à grains, car le tonneau n'existait pas encore!).

Il aperçoit un jour un enfant buvant dans le creux de sa main, à une fontaine : «Cet enfant m'apprend, s'écrie-t-il, que je conserve encore du superflu», et aussitôt il brise son écuelle.

Assistant à une leçon de Zénon d'Élée, qui niait le mouvement, il se lève et pour lui répondre, se met à gambader.

Diogène professe un profond dédain pour le genre humain.

Ainsi, Socrate le rencontrant un jour dans une rue d'Athènes, vers midi, une lanterne allumée à la main, marchant dans la foule sous un soleil éblouissant, lui demande : "Que cherches-tu, Diogène, avec ta lanterne, en plein jour ?" «Un homme, répondit-il, un homme véritable, qui ait de la superbe !»

Socrate s'approche de lui, observe sa tunique trouée et lui dit : "Je ne vois rien que de la vanité dans les trous de ton manteau." Diogène crach alors au visage de Socrate qui s'essuya furtivement et passa son chemin...

Diogène qui n'admirait ni ne respectait Socrate, dit de lui : «Socrate mène une vie de mollesse : il s'enferme au chaud dans une maisonnette confortable, avec une femme aux petits soins, un lit douillet et d'élégantes pantoufles...»

Voyant un Africain manger du pain blanc, Diogène s'écria : «Voilà que la nuit étouffe le jour!»

Croisant un bossu, il lui dit : «Mon pauvre ami, je vois que pareil à l'escargot tu portes ta maison sur ton dos.» LE SOUVERAIN BIEN

La vertu, selon lui, est le souverain bien.

«La science, les honneurs, les richesses sont de fausses richesses qu'il faut mépriser.»

«Les savants étudient le soleil, la lune et les étoiles sans s'interroger sur ce qu'ils ont sous leurs pieds.»

Dénonçant partout et toujours les conventions sociales et leur opposant la nature, le principe de sa philosophie était :

«L'homme doit vivre sobrement, s'affranchir du désir, réduire ses besoins au strict minimum.»

Sa philosophie comme sa vie ne nous sont connues qu'à travers les nombreuses anecdotes rapportées par ses contemporains.

On prétend que Praxitèle le prit un jour pour modèle car il était seul à pouvoir rester debout, sans bouger, durant des heures.

Voyant l'admirable sculpture qu'il avait inspirée, Diogène se moqua de l'artiste disant qu'il avait fait de lui une Femme !

MÉPRIS DU LUXE ET DU CONFORT

Pieds nus, été comme hiver, vêtu de haillons, portant une besace contenant toutes ses richesses, mangeant n'importe quoi, à n'importe quelle heure, en n'importe quel lieu, il dormait n'importe où, mais de préférence dans une jarre à grain.

«Ce qui t'est indispensable coûte peu, c'est le superflu qui vaut la peau des fesses !» disait-il à qui se plaignait de manquer d'argent.

Il endurcissait son caractère en se vautrant au cœur de l'été dans le sable brûlant des plages, en se roulant dans des taillis de ronces ou des champs d'orties. En hiver, il se frictionnait le corps avec des glaçons et enlaçait les statues de marbre recouvertes de neige.

«La richesse c'est la vomissure de la fortune», aimait-il à dire.

Pourtant les riches aimaient bien étaler leurs richesses devant Diogène espérant surprendre une lueur d'envie dans son regard de gueux. Un jour, un parvenu lui faisant visiter sa maison luxueuse, aux sols revêtus d'un marbre étincelant de blancheur, lui recommanda de ne pas cracher par terre. La visite achevée, le philosophe lui cracha au visage, s'excusant en précisant que c'était le seul endroit sale de sa magnifique demeure ! MÉPRIS DE LA COMPÉTITION

Comme Ésope, deux siècles avant lui, moquant un lutteur prétentieux en lui demandant ce qu'il gagnait à se battre contre plus faible que lui, Diogène humilia un athlète lauréat des Jeux Olympiques qui se vantait d'être le coureur le plus rapide de la Grèce, lui jetant ces mots dédaigneux :

«Moins prompt qu'un lapin ou un cerf que l'on dit les plus rapides des animaux, tu dois faire partie comme eux des plus couards!»RELIGION

Apercevant un jour devant le temple de Zeus une femme en prière, prosternée dans une posture inconvenante, Diogène s'approcha d'elle et lui dit doucement : «Ne crains-tu pas ma fille que le dieu que tu pries ne profite de la situation et ne vienne sans scrupules t'embrocher par derrière, puisqu'il est tout puissant ?»

Mécréant il n'estimait pas qu'il fût si mal d'emporter les ornements d'un temple pour subsister, ou de manger la chair d'un animal considéré comme impur si l'on avait faim. Il ne trouvait même pas tellement odieux le fait de manger de la chair humaine, comme le font des peuples barbares, disant qu'en saine raison nécessité fait loi et que tout est dans tout et partout.

LES FEMMES ET LE SEXE

Diogène Laërce rapporte qu'un jour, au marché, Diogène se masturbait en disant : «Ah! Si seulement il suffisait de se frotter le ventre pour ne plus avoir faim !»

Au fils d'une prostituée qui jetait des pierres sur la foule rassemblée sur une place, il conseille : «Prends garde de ne pas blesser ton père».

Voyant passer une femme allongée sur une riche litière portée par quatre esclaves nubiens, il s'écrie : «Ce n'est pas là la cage qui convient à une telle bête!»

Diogène préconise que les femmes appartiennent à tous, que les enfants soient un bien commun de la société, que chacun prenne son plaisir avec qui il veut, sans se soucier des convenances ou du préjugé de l'inceste.

DIOGÈNE LE CYNIQUE

A Athènes, on appelait Diogène "Diogène-le-chien" car il léchait le visage de ceux qui lui offraient à manger, aboyait contre ceux qui ne lui donnaient rien et mordait ceux qui l'insultaient.

Au cours d'un banquet, des convives éméchés lancèrent à Diogène des os comme à un chien. En guise de réponse, il se contenta d'aller pisser sur eux, levant la jambe, comme un toutou...

Un vieux grigou avait placardé cette inscription sur sa maison : «Que rien de mauvais n'entre ici!» «Mais le propriétaire de la maison, demanda Diogène, par où donc entrera-t-il ?» RÉPONSE À TOUT

Comme il avait une réponse originale à tout, chacun en profitait pour lui poser les questions les plus saugrenues. Ainsi, à un marchand de vin qui lui demandait quel vin il préférait, Diogène répondit : «Celui des autres, le tien par exemple !»

A ceux qui lui disaient : «Tu es vieux, repose-toi», Diogène répliquait : «Pourquoi donc ? Si, au stade, je courais le marathon, devrais-je me reposer tout près du but plutôt que de bander davantage mes muscles pour achever la course ?»

A un philosophe qui affirmait que «Vivre est un mal», Diogène rétorqua: «Non, mais vivre mal !»

Quelqu'un demanda à Diogène à quelle heure il prenait ses repas. Le philosophe répondit : «Quand on est riche on mange quand on veut. Quand on est pauvre, quand on peut.»

Comme on lui demandait si les sages mangeaient des gâteaux, il répondit : «Pourquoi ne mangeraient-ils pas de tout comme tout le monde ?»

Voyant dans les rues de Mégare, en plein hiver, des béliers portant une épaisse toison et des enfants jouer tout nus, il en conclut que, «dans cette cité, il valait mieux être un mouton qu'un enfant».

Comme un philosophe qui venait de se faire gifler par un élève mécontent lui demandait que faire dans un pareil cas, il lui répondit : «Enseigner la sagesse c'est faire la guerre aux sots, alors mets un casque quand tu pérores !»

Un jour, dans la rue, il croisa un homme portant une longue poutre qui le heurta de plein fouet. L'ouvrier lui cria "Attention", mais un peu tard. Diogène lui demanda alors posément, sans se fâcher, s'il avait l'intention de le frapper une seconde fois.

Quand on lui reprochait de fréquenter les maisons closes, il disait : «Le soleil va bien dans les latrines, et pourtant il ne s'y souille pas!»

Quelqu'un lui dit: «Tu ne sais rien, tu ne fais rien et tu te dis philosophe.» «Mais, rétorqua-t-il aimablement, simuler la sagesse, c'est encore faire de la philosophie !.»

Un homme lui amena un jour son enfant, et le présenta comme très intelligent et d'excellentes mœurs. «Il n'a donc pas besoin de moi, répondit-il.»

Il dit encore à un jeune homme qui méprisait son père : «N'as-tu pas honte de mépriser celui grâce à qui tu as le pouvoir de mépriser?»

On lui reprocha un jour d'aller boire au cabaret : «Je vais bien chez le barbier pour me faire tondre», dit-il.

LE MENDIANT INGRAT

Quand il a vraiment trop faim et plus rien à se mettre sous la dent notre philosophe n'éprouve pas la moindre honte à tendre la main, à vitupérer les pingres, proclamant «Tout est à tout le monde.» Il prétend que celui qui lui fait l'aumône, ne fait que lui rendre un peu de ce qui lui appartient. Pour obtenir à manger, Diogène ne s'abaisse devant personne, houspillant les passants de sa gouaille.

«Eh toi, le gros cochon qui détournes le regard, tu m'entends ? Oui, toi, la honteuse, qui bouffes ton gâteau en douce, vas-tu me donner quelques miettes pour que je mange ? Au lieu de t'empiffrer et d'enfler ta barrique, nourris-moi avant de crever comme une baudruche ! Tu entends ?» L'autre passe son chemin, accélérant son pas, sans tourner la tête.

Lorsque Diogène reconnaît dans la foule un avare qui souvent lui a promis quelques pièces, toujours pour le lendemain, il l'apostrophe : «Hé, mon ami, c'est pour ma pitance que je veux tes sous, pas pour ma sépulture ! Si tu attends trop longtemps, tes pièces serviront à m'enterrer !»

Quelques passants rient. Rares sont ceux qui donnent. Les heures passent. Les plus généreux jettent à Diogène un bout de pain ou quelques olives. Il reste souvent seul avec sa faim, la main tendue et son bouquet d'invectives aux lèvres.

Un jour, il demandait l'aumône à une statue. Comme on l'interrogeait sur la raison qui le poussait à agir ainsi : «Je m'exerce, dit-il, à essuyer des échecs».

Demandant l'aumône à un passant, il lui dit : «Si tu as déjà donné à quelqu'un, donne-moi également ton obole. Si tu n'as encore rien donné à personne, commence par moi».

Comme on lui demandait pourquoi les gens faisaient l'aumône aux mendiants et non aux philosophes, il répondit : «Parce qu'ils craignent de devenir un jour boiteux et aveugles, mais ne craignent pas de devenir philosophe».

SON ENSEIGNEMENT

Afin d'inculquer à ses élèves le ton juste, Diogène procédait comme les maîtres de musique qui chantent sur un ton trop haut pour que les choristes parviennent à trouver le ton juste.

La franchise est pour lui ce qu'il y a de plus beau au monde. Et lorsqu'il fait œuvre de démesure c'est toujours pour nous faire prendre conscience de notre absence de mesure, affirme son ami Philocrate.

Diogène se moquait des sophistes, ridiculisait la pédanterie et les syllogismes, en se dandinant devant ceux qui niaient le mouvement, frappant de la pointe d'un bambou le front de ceux qui prétendaient qu'une flèche ne pouvait atteindre son but...

Observant un archer qui manquait son but à chaque flèche, il alla posément s'asseoir auprès de la cible, affirmant que ce serait certainement là qu'il serait le plus en sécurité.

Un jeune garçon voulant devenir son disciple, Diogène lui demanda d'abord de le suivre en portant un hareng attaché au bout d'une ficelle. Sous les quolibets des badauds, l'apprenti philosophe eut honte, jeta le hareng et s'enfuit. «Un hareng a suffi pour rompre notre amitié», constata Diogène.

Parlant un jour devant un auditoire clairsemé et inattentif, Diogène se mit soudain à gazouiller, à siffler et à croasser bruyamment, entrecoupant ses vocalises de borborygmes inattendus. Une foule énorme se rassembla très vite autour de lui, écoutant son récital en silence et avec attention.

Le philosophe injuria alors les badauds, leur reprochant de se moquer des choses sérieuses et d'accourir pour écouter des sottises.

Certains propos de Diogène laissaient ses auditeurs perplexes.

Ainsi, un jour qu'il sortait du bain public, quelqu'un lui demanda s'il y avait beaucoup d'hommes qui se baignaient; il répondit que non. Mais quand on lui demanda s'il y avait foule, il répondit que oui.

Ou encore, en réponse à un marchand de melons qui lui demandait combien faisaient deux et deux, il lui répondit : «Ça dépend !»

Platon ayant un jour décrit l'homme comme "un animal à deux pieds et sans plumes", Diogène se moquait volontiers de ce philosophe en exhibant un coq nu, débarrassé de ses plumes et proclamait : «Voici l'homme de Platon !» ALEXANDRE-LE-GRAND

A Corinthe, Alexandre-le-Grand à qui l'on présentait le célèbre clochard-philosophe, lui dit : "Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai". Diogène lui répondit du tac au tac: «Ôte-toi de mon soleil».

Le même Alexandre avoua un jour : "Si je n'étais Alexandre, je voudrais être Diogène". CITOYEN DU MONDE

A un Athénien qui lui demandait pourquoi il n'était jamais sérieux et faisait toujours le pitre, il répondit en lui montrant son derrière : «Il est souvent plus sage de montrer son cul que de répondre à des questions idiotes!».

A un autre qui lui demandait quelle était sa patrie, il répondit fièrement : «Je suis un citoyen du monde !»

Diogène ne fut pas homme de compromis. Anarchiste dans l'âme mais vertueux jusqu'à l'extrême, chantre de la liberté et du libertinage, il est cohérent avec lui-même de même qu'entre ses actes et ses paroles. Il souhaite vivre dans la simplicité selon l'ordre naturel, prenant les animaux comme modèles plutôt que les propos des sophistes.

VAGABOND VA-NUS-PIEDS

Au temps de sa jeunesse, Diogène avait vécu au jour le jour, comme un gueux, vagabondant de ville en ville, ses biens tenant dans sa besace, sans attaches familiales, sans patrie, sans jamais se fixer nulle part.

Il satisfaisait ses besoins en public, mangeait et buvait quand il pouvait, copulait de même lorsqu'il trouvait une compagne complaisante. Prêchant l'union libre et refusant toute valeur au mariage, il était partisan de la communauté des femmes et des enfants. Se proclamant "citoyen du monde", il se moquait de la richesse, de la noblesse et de la gloire. UN HOMME LIBRE

Aucun écrit ne subsiste de lui - sa philosophie est reconstituée par des fragments de textes cités par des auteurs contemporains ou ultérieurs.

Il s'étonnait de voir les musiciens accorder les cordes de leur lyre, mais de laisser désaccordées les dispositions de leur âmes; les mathématiciens fixer leurs regards sur le soleil et la lune, mais ne pas remarquer ce qui se passe à leur pieds ; les orateurs mettre tout leur zèle à parler de la justice, mais ne point la pratiquer; et encore les philosophes mépriser l'argent dans leurs péroraisons publiques, mais le chérir par dessus tout dans leur vie privée.

Diogène tenait pour seule vraie la constitution qui régit l'univers.

«N'aie qu'un ami : toi ! L'homme se suffit à lui-même».

«La vertu est le souverain bien ; la beauté son reflet».

«La science, les honneurs, les richesses sont de faux biens qu'il faut mépriser».

«Ne t'engage à rien, ne souscris à rien, ne t'encombre de rien, un homme libre n'a ni femme, ni maître, ni obligation, aucun de ces fardeaux qui pourrissent la vie et l'enlaidissent».

«Moque-toi des conventions sociales et oppose-leur la nature; affranchis-toi du désir, réduis tes besoins au minimum et tu seras le plus heureux des hommes !» tel était le principe de sa philosophie.

Son programme tenait en quelques mots : «Je m'efforce de faire dans ma vie le contraire de tout le monde». Il justifiait sa conduite en affirmant que les hommes s'imposent des efforts démesurés oubliant de vivre simplement et sainement selon la nature.

Pour Diogène la liberté de penser, la liberté intérieure et la liberté sociale forment un tout indissociable.

Comme on lui demandait ce qu'il y avait de plus beau au monde, Diogène répondit : «Le franc-parler.»

RÉFRACTAIRE

Refusant la civilisation, le progrès, la compétition; dénonçant sans relâche la vanité et l'hypocrisie, il est l'apôtre de la simplicité, du courage et de la vertu naturelle et spontanée

«Nécoute pas les radoteurs qui te disent : "Ne fais pas ceci, ne fais pas cela»!" ou affirment : "Quand on est jeune il est trop tôt, quand on est vieux il est trop tard !" Fais ce qui te plaît, quand il te plaît, où il te plaît !»

VIEILLESSE

Diogène vécut jusqu'à un âge avancé. Octogénaire, il mourut de vieillesse vers -323, le même jour qu'Alexandre-le-Grand. Certains prétendent qu'il s'éteignit d'avoir volontairement retenu son souffle, d'autres qu'il décéda après avoir avalé un poulpe vivant.

Avant de mourir Diogène demanda qu'on laissât son corps sans sépulture pour que les chiens puissent y choisir leur morceau et qu'au moins, si on tenait absolument à le mettre dans une fosse, on le recouvrît seulement d'un peu de poussière pour le laisser jouir de la rosée nocturne et de la splendeur des étoiles.

Corinthe lui fit des funérailles solennelles, Sinope lui éleva un monument.

Marc Schweizer (1995)

POÈME

DIOGÈNE ET ALEXANDRE

Alexandre, le vrai, pas l'Empereur Nous contait sa rencontre en rêve avec Diogène :

«Me plantant devant lui, croyant l'embarrasser, je lui dis:

"Je suis jeune, je suis beau, j'ai le soleil du pouvoir, je suis riche, adulé, puissant ! Tu es seul, tu es vieux, tu vis dans le dénuement, tu habites dans une jarre, j'en ai assez de te voir me narguer. Que puis-je encore te prendre?"

Alors Diogène, en partant, soulevant son chapeau, m'invita d'entrer à mon tour dans son tonneau.»

Et beau joueur ou bon prince, Alexandre ajoutait:

"Bien mal s'y est pris qui croyait prendre, Car il s'est trouvé pris. Bien malotru qui méprise une amphore, si le contenu lui nourrit l'esprit. Cela vaut bien un palais désert, Où l'on n'est là que pour la nuit."

Michel Tanouarn 1962

(Fleur d'Océan)

vendredi 15 août 2008

- Un nouveau champ lexical

Il nous manquent des mots pour désigner et décrire ce qui se passe en nous; dans notre mental ou par nos émotions: intérieurement.

Nous chercherons d'autres pensées qui distinguent ces faits qui se trouvent en tout être humain.

Nous chercherons d'autres pensées qui distinguent ces faits qui se trouvent en tout être humain.

- L'Histoire

Les Dieux n'existent pas. Ce qui existe bien c'est ce que nous procure dans le corps-et-l'esprit leurs histoires, leurs symboles, leur rapports.

Un dieu c'est alors une personne qui est plus que terre à terre, mais qui est lucide, présent, conscient. Un dieu c'est une personne qui s'inscrit complètement dans les affaires des gens. Qui conseille, qui guide, sait où sont les limites respectives de chacun et qui sais sentir leur rapport entre elles.

Un dieu c'est alors une personne qui est plus que terre à terre, mais qui est lucide, présent, conscient. Un dieu c'est une personne qui s'inscrit complètement dans les affaires des gens. Qui conseille, qui guide, sait où sont les limites respectives de chacun et qui sais sentir leur rapport entre elles.

- Nous ne sommes pas libres

Nous ne sommes pas libres.

Nous sommes tout un chacun prisonniers de notre corps, de notre pensée.

Comment enlever ces lunettes!?

Comment peut-on imposer une question à un individus?

Comment lui demander ce qu'il veut: blanc ou noir?

C'est quoi ces couleurs?

Je ne sais pas...

Faut-il simplement se regarder penser et se poser ces questions...?

Ceux qui n'aiment pas cet éventail qui donne chaud plus qu'il ne rafraichit les idées, veulent partir. Partir, ce mot si présent.

Pourquoi cette planète est si triste?

On dit que c'est de la façon de la regarder qui compte; qu'elle change si on change de point de vue. mais n'est-ce pas une consolation?

La vie est un jeu par substance.

La vie est dure par définition.

Nous sommes tout un chacun prisonniers de notre corps, de notre pensée.

Comment enlever ces lunettes!?

Comment peut-on imposer une question à un individus?

Comment lui demander ce qu'il veut: blanc ou noir?

C'est quoi ces couleurs?

Je ne sais pas...

Faut-il simplement se regarder penser et se poser ces questions...?

Ceux qui n'aiment pas cet éventail qui donne chaud plus qu'il ne rafraichit les idées, veulent partir. Partir, ce mot si présent.

Pourquoi cette planète est si triste?

On dit que c'est de la façon de la regarder qui compte; qu'elle change si on change de point de vue. mais n'est-ce pas une consolation?

La vie est un jeu par substance.

La vie est dure par définition.

mardi 12 août 2008

- Image

Un enfant naît.

Il grandit.

Il veut grandir.

Il ne trouve pas.

Et on se dit peut-être n'y a t-il rien à trouver: la passé, il tente de le comprendre. Mais il se dit que peut-être il perd son temps. Il sait que de grandes personnes sont passées sur Terre. Il sait aussi que le pouvoir établi veut (ou pas?) contrôler les pensées.

Il voit que l'image qu'il a de lui-même c'est une image construite.

Ne pas avoir d'image de soi-même, ne pas subir cette image.

Dès lors naître c'est retrouver notre naissance. Nous naissons pour retrouver l'état de pureté.

Il grandit.

Il veut grandir.

Il ne trouve pas.

Et on se dit peut-être n'y a t-il rien à trouver: la passé, il tente de le comprendre. Mais il se dit que peut-être il perd son temps. Il sait que de grandes personnes sont passées sur Terre. Il sait aussi que le pouvoir établi veut (ou pas?) contrôler les pensées.

Il voit que l'image qu'il a de lui-même c'est une image construite.

Ne pas avoir d'image de soi-même, ne pas subir cette image.

Dès lors naître c'est retrouver notre naissance. Nous naissons pour retrouver l'état de pureté.

Inscription à :

Articles (Atom)